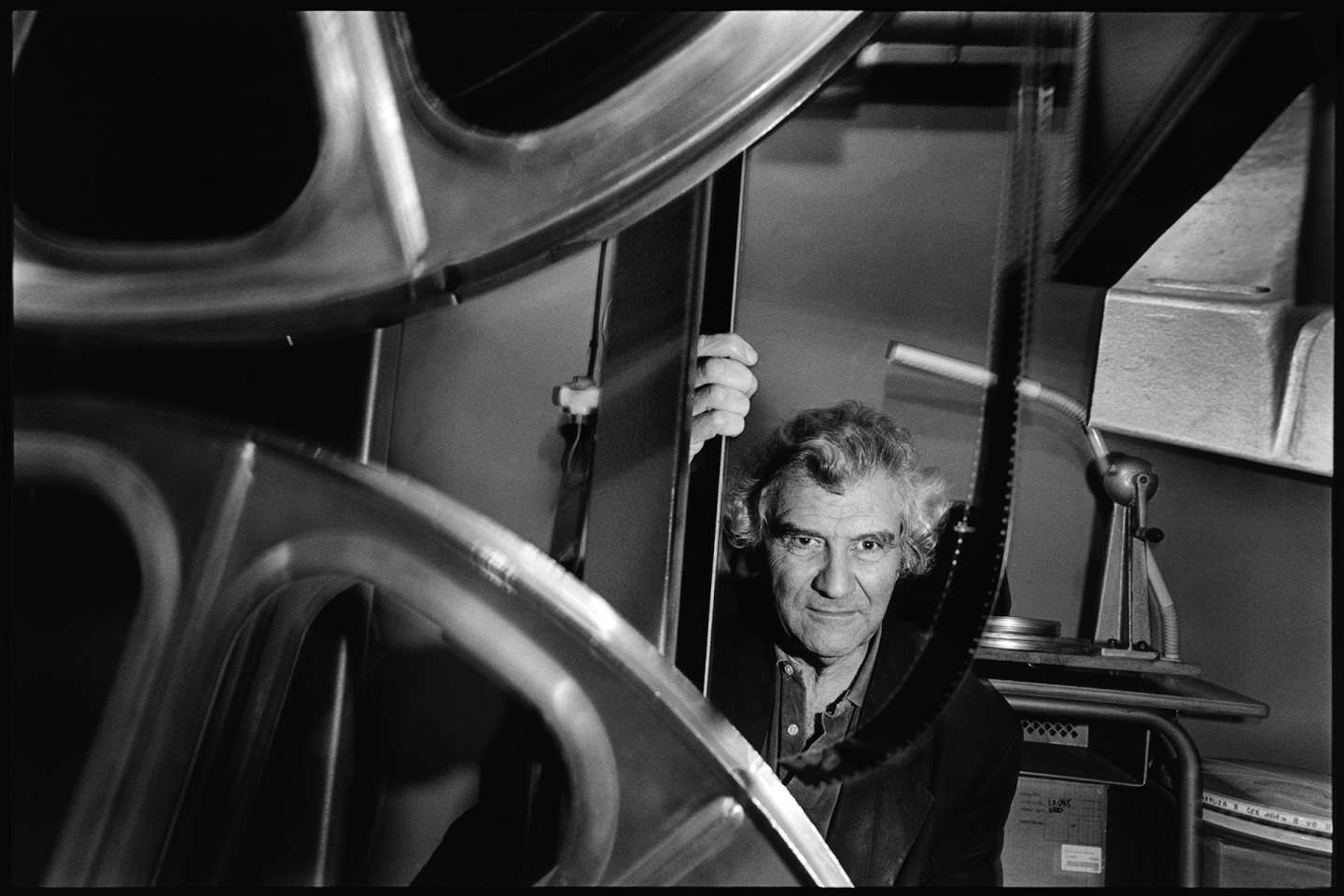

Le cinéaste Jacques Rozier, figure de la Nouvelle Vague, est mort

Jacques Rozier au festival de cinéma d’Alès, en mars 1996. PATRICE TERRAZ / DIVERGENCE

Jacques Rozier est mort, vendredi 2 juin, à l’âge de 96 ans, a confirmé au Monde sa collaboratrice samedi. Ce grand rêveur devant l’Eternel n’aura offert finalement au cinéma que cinq longs-métrages (Adieu Philippine, Du Côté d’Orouët, Les Naufragés de l’île de la Tortue, Maine Océan, Fifi Martingale) et une poignée de courts, autant de films libres comme le vent, désordonnés et cacophoniques comme la vie, autant d’invitations à larguer les amarres, à célébrer, dans un esprit d’aventure échevelé, les puissances utopiques de la fiction.

On aurait aimé s’abandonner encore et encore au magnétisme de ses échappées océanes, affranchies du diktat du temps et de la grise routine urbaine, dont chacun de ses films finissait par épouser la forme. On aurait voulu naviguer, au moins encore une fois, aux côtés de ses personnages poétiques, qu’un petit grain de folie et un arrachement à leur milieu d’origine faisaient dérailler dans un élan de fantaisie sans équivalent. Lui qui n’aspirait à rien d’autre qu’à faire un grand cinéma populaire, mais dont les films ne furent jamais célébrés qu’à l’intérieur des cercles cinéphiles, n’aurait pas demandé de mieux. Mais cette rareté, il le savait, aura été le prix de son insolente liberté.

Comme Jean Vigo, grand magicien du naturalisme dont il fut le descendant légitime, Jacques Rozier aura été une comète dans le ciel du cinéma – comète à combustion lente, dont la poétique lumineuse, mélange de fantaisie onirique et de matérialisme forcené, ne manque pas d’opérer chez qui s’y abandonne une légère altération de la perception.

Comète dans le ciel du cinéma

Cette alchimie trouve ses racines dans une inspiration ouverte à tous les vents, puisant aussi bien dans la poésie et la littérature que dans la chanson populaire, le théâtre de boulevard, la réalité prosaïque de la vie de bureau et des vacances organisées. L’hétérogène, le frottement, le hiatus en étaient la sève, qu’il obtenait en confrontant de jeunes acteurs inconnus à des vedettes populaires qu’il sortait de leur zone de confort (Pierre Richard, Jacques Villeret, Luis Rego, Jean Lefebvre, Bernard Menez…), en télescopant des séquences documentaires prises sur le vif avec des moments de comédie pure, en mixant toutes sortes de langues, d’accents, de sons dans une vrombissante cacophonie…

Le mouvement naissait du départ, de la fuite, de l’abandon de la ville pour le bleu infini de la mer, le territoire utopique des îles où échouaient tous ses films. Sur ces lieux enchanteurs, coupés du monde, Rozier installait son petit théâtre, débauche d’intensité désordonnée vouée à se diluer, in fine, dans le trop-plein, le ratage ou l’inachèvement, qui refabriquait en plus beau, et en plus fou, le cocktail de joie et d’amertume qui fait la saveur de la vie. Ses films célébraient l’esprit de leur époque, de la société de consommation triomphante, de l’enthousiasme et du désir qu’elle attisait furieusement, sans rien occulter de sa superficialité ni de son toc. Peuplés de personnages inassignables, bourrés de contradictions, ils s’offraient au spectateur comme autant d’invitations à se les approprier, sans jamais imposer de lecture univoque.

Il vous reste 77.05% de cet article à lire. La suite est réservée aux abonnés.

Source: Le Monde